對於想要自己組裝電腦的新手來說,最困擾的往往不是實際的組裝過程,而是「該怎麼選零件」這個大哉問。處理器要選 AMD 還是 Intel?顯示卡要買哪張才能順暢玩遊戲?主機板跟 CPU 之間相容嗎?光是這些問題就足以讓人頭痛不已。MSI 近期推出的 EZ PC Builder AI 助理工具,就是為了解決這個痛點而生。

什麼是 MSI EZ PC Builder?

MSI EZ PC Builder 是一款基於 AI 技術的電腦配置助理工具,由 MSI 與 MaiAgent 合作開發,採用 Amazon Web Services (AWS) 的 Bedrock 服務所提供的大型語言模型。簡單來說,它就像是一位 24 小時待命的硬體顧問,透過對話的方式理解你的需求,然後推薦適合的電腦零組件清單。

這個工具最大的特色是降低了 PC DIY 的門檻。你不需要懂得什麼是 TDP、PCIe 世代,或是記憶體時脈,只要告訴 AI 你想要做什麼(例如:「我想玩 1080p 的 3A 遊戲」或「我需要一台用來影片剪輯的工作站」),它就會給出完整的硬體建議。

🔔 不錯過任何精彩! 立即訂閱我們的 LINE 官方帳號

每次發佈新文章時,您將會第一時間收到本站文章連結通知,輕鬆掌握最新資訊!

如何使用 EZ PC Builder?

使用 MSI EZ PC Builder 非常直覺,整個流程可以分為三個步驟:

步驟一:進入網站並啟動對話

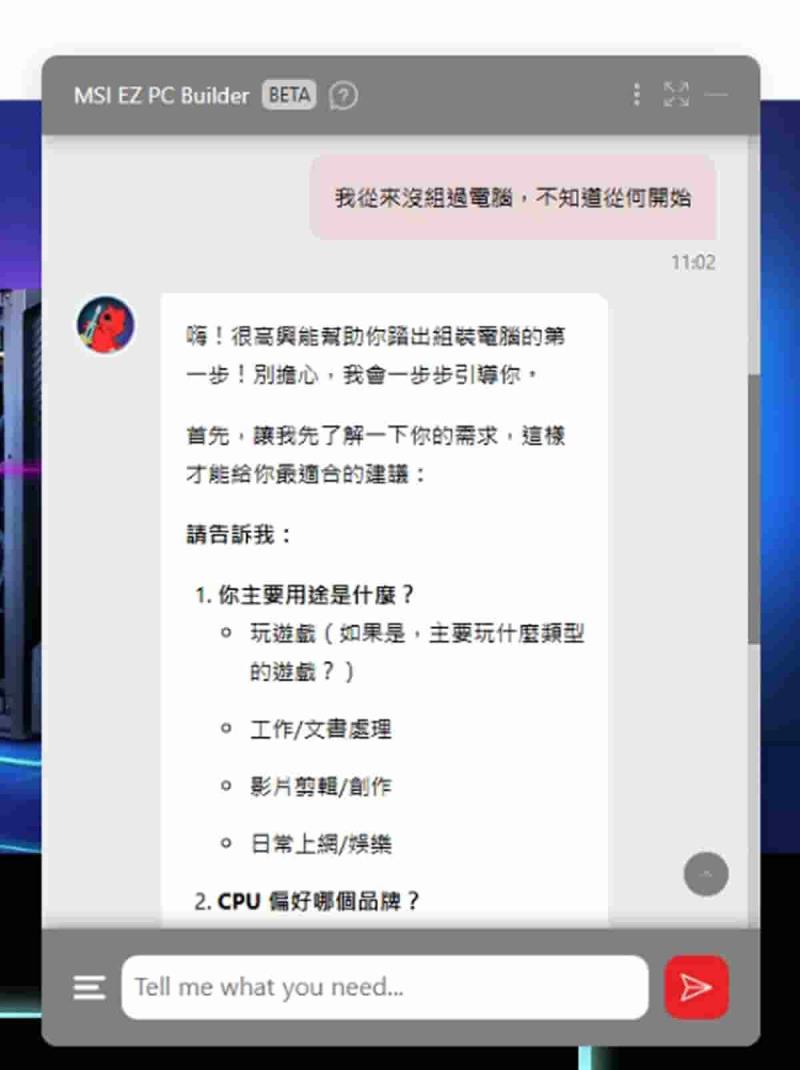

首先前往 MSI EZ PC Builder 專屬頁面,你會看到頁面右下角有一個浮動的聊天按鈕。點擊後就能開啟與 AI 助理的對話視窗。

雖然網站目前只有英文介面,但 AI 助理本身支援多語言,包括繁體中文。一開始 AI 會用英文打招呼,但你可以直接用中文詢問,它就會自動切換成中文回應。

步驟二:描述你的需求

這是最關鍵的步驟。你可以盡量詳細地描述你的需求,例如:

- 用途導向:「我想組一台可以順暢玩 2K 解析度 3A 遊戲的電腦」

- 升級需求:「我想升級到 RTX 5070 顯示卡,該搭配什麼處理器和主機板?」

- 風格需求:「我想組一台全白色系的 4K 遊戲主機」

- 新手入門:「我從來沒組過電腦,不知道從何開始」

在你輸入需求後,AI 通常會先詢問你偏好 AMD 還是 Intel 處理器。這對於新手來說可能會有點困惑,不過你可以反問 AI「哪個比較好」或「有什麼差別」,它會提供基本的說明。

步驟三:取得硬體清單與說明

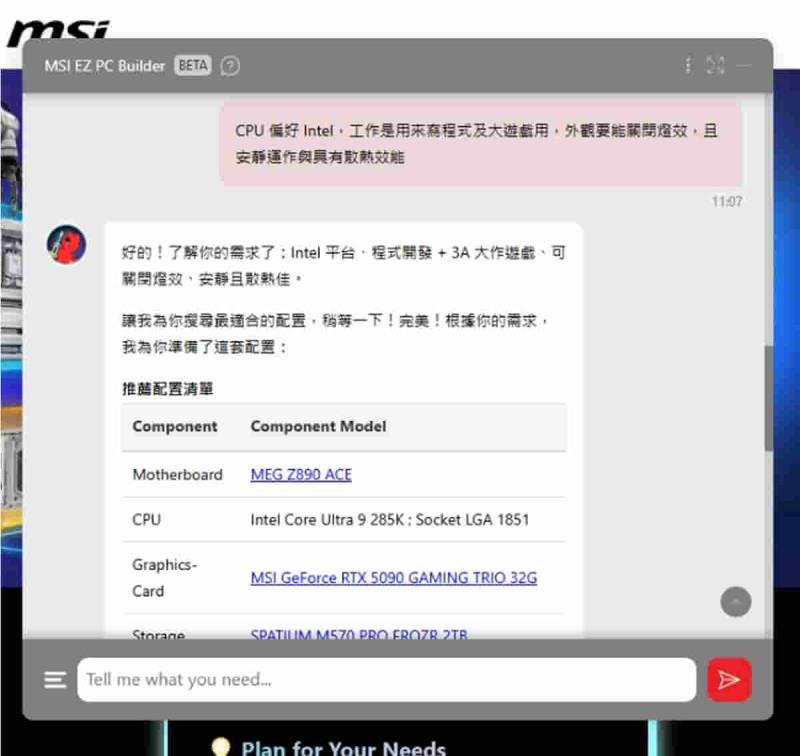

說明以下需求:CPU 偏好 Intel,工作是用來寫程式及遊戲用,外觀要能關閉燈效,且安靜運作與具有散熱效能

等待幾十秒後,AI 就會生成一份完整的硬體清單,包括:

- 處理器 (CPU)

- 主機板 (Motherboard)

- 顯示卡 (GPU)

- 記憶體 (RAM)

- 儲存裝置 (SSD/HDD)

- 散熱器 (Cooler)

- 電源供應器 (PSU)

- 機殼 (Case)

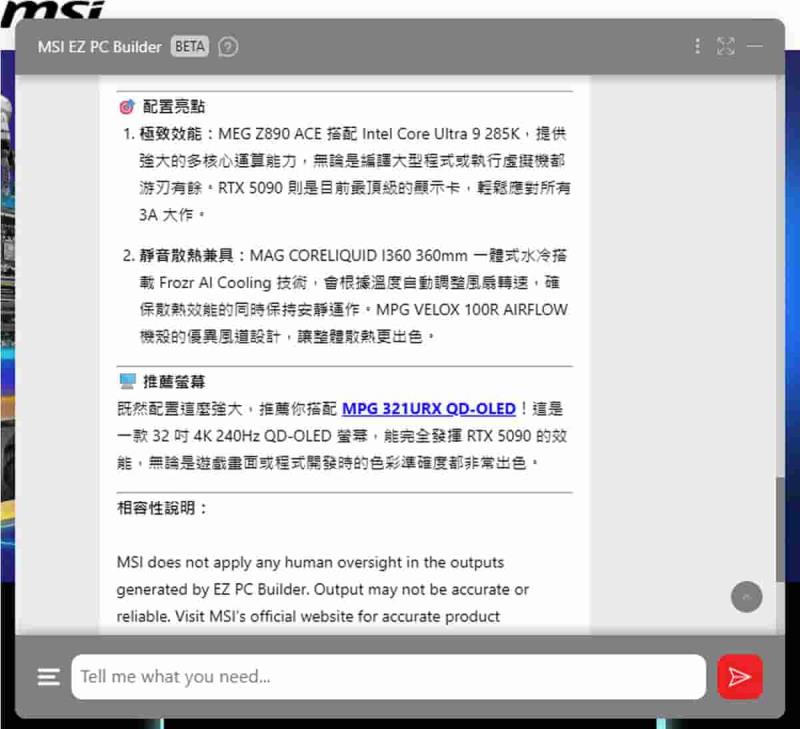

根據你的提問,AI 都會說明為何選擇這個配置,例如「這張顯示卡能在 1440p 解析度下提供流暢的遊戲體驗」或「這顆散熱器能確保處理器在高負載下維持穩定溫度」。

EZ PC Builder 的三大優勢

1. 自動相容性檢查

對新手來說,最怕的就是買了一堆零件回家後才發現彼此不相容。EZ PC Builder 基於 MSI 完整的產品規格資料庫,能確保推薦的零組件都能順利安裝且穩定運作。你不用擔心主機板腳位跟 CPU 不合,或是機殼裝不下顯示卡這類問題。

2. 自然語言互動

不用學習專業術語,也不需要了解複雜的硬體規格。只要用平常講話的方式描述你的需求,AI 就能理解並給出建議。這對於第一次接觸 PC DIY 的新手來說特別友善。

3. 持續對話與調整

如果對推薦的配置有疑問,或是想要調整某些零件,你可以繼續追問。例如:「可以換成更便宜的顯示卡嗎?」或「如果要跑 4K 遊戲需要升級什麼?」AI 會根據新的需求重新調整建議。

使用限制與注意事項

雖然 EZ PC Builder 是個相當方便的工具,但它並非完美無缺。以下是使用時需要特別注意的幾個限制:

限制一:無法處理預算需求

這是最大的問題。EZ PC Builder 完全沒有價格概念,無法根據預算來配置硬體。

舉例來說,如果你說「我想組一台 15,000 元的遊戲電腦」,AI 會明確告訴你:「我只是一個組裝建議助手,專注於提供最適合的硬體配置建議,沒辦法取得硬體價格資訊。」然後它會繼續推薦效能符合需求的零件,完全不考慮價格因素。

解決方案:你可以先用 EZ PC Builder 找出符合效能需求的硬體清單,然後自己到各大電商平台(如原價屋、PCHOME)查詢實際價格,再根據預算調整零件等級。

限制二:品牌限制明顯

這點其實不難理解,畢竟 EZ PC Builder 是 MSI 開發的工具。在推薦清單中,除了處理器和記憶體等 MSI 不生產的零件外,其他如主機板、顯示卡、散熱器、電源供應器、機殼等,幾乎清一色都是 MSI 自家產品。

這種「品牌綁定」雖然能確保 MSI 產品之間的整合性(例如 RGB 燈效同步),但也可能讓你錯過其他品牌更具性價比或特色的產品。在實際購買前,建議還是要貨比三家,看看其他品牌是否有更適合的選擇。

限制三:建議有時脫離現實

由於 AI 沒有連接即時價格資訊,它對於「預算」、「平價」等概念的理解與一般消費者有很大落差。例如它會認為售價約 460 美元的 Ryzen 9 9800X3D 是「預算處理器」,或是在要求「1,000 美元預算」時,推薦總價超過 1,700 美元的配置。

此外,AI 在記憶體規格上的建議有時也不夠理想。例如搭配高階的 9800X3D 處理器時,卻只推薦 5600 MT/s 的記憶體,這對於想要發揮處理器完整效能的玩家來說並不是最佳選擇。

限制四:對新手的第一個問題不夠友善

當你開始使用 EZ PC Builder 時,AI 會先問你「偏好 AMD 還是 Intel 處理器?」但對於完全不懂硬體的新手來說,這個問題本身就很困難。雖然你可以反問 AI 來獲得說明,但直接詢問使用需求和預算會是更友善的做法。

有趣的是,AI 在顯示卡方面並不會問你偏好 NVIDIA 還是 AMD,這樣的不一致性也讓人有點疑惑。

實際應用建議

考量到上述限制,以下是我建議的使用策略:

- 先確定需求,不要提預算:既然 AI 無法處理預算,不如一開始就只描述用途和效能需求,例如「1440p 高畫質遊戲」或「4K 影片剪輯」。

- 把建議當作起點:將 AI 推薦的配置視為參考方向,而非最終答案。它能幫你找出符合效能需求的硬體等級,至於具體要買哪個品牌、哪個型號,還是需要自己做功課。

- 善用對話功能:如果覺得某個零件太高階或太低階,可以直接告訴 AI 進行調整。例如「可以推薦更便宜的顯示卡嗎?」或「如果要超頻需要什麼散熱器?」

- 查詢實際價格:拿到清單後,務必到購物平台查詢各零件的實際售價,確認總價是否在預算範圍內。如果超出太多,可以針對高價零件尋找替代方案。

- 不要侷限於 MSI:雖然 AI 推薦的都是 MSI 產品,但你完全可以尋找其他品牌的同等級產品。例如顯示卡可以比較華碩、技嘉、EVGA 等品牌的同型號產品,主機板也可以看看其他廠牌是否有更符合需求的款式。

此外,Google 近期推出支援繁體中文的「AI 模式」也是相當好用的工具,你甚至可將整份清單丟給 Google 請她幫你搜尋估價或提出建議。

整體而言,EZ PC Builder 確實降低了 PC DIY 的入門門檻,讓不懂硬體規格的人也能獲得基本的配置建議。但它更像是一個「起點工具」而非「終點解決方案」。搭配自己的功課研究,以及實際的價格比較,才能真正組出符合需求又不超預算的理想電腦。